ヘキソキナーゼ・グルコキナーゼにの役割、阻害・活性要因、アイソザイム

スポンサーリンク

スポンサーリンク

解糖系代謝でのヘキソキナーゼの役割

ヘキソキナーゼは解糖系の代謝を開始させる最初の酵素です。

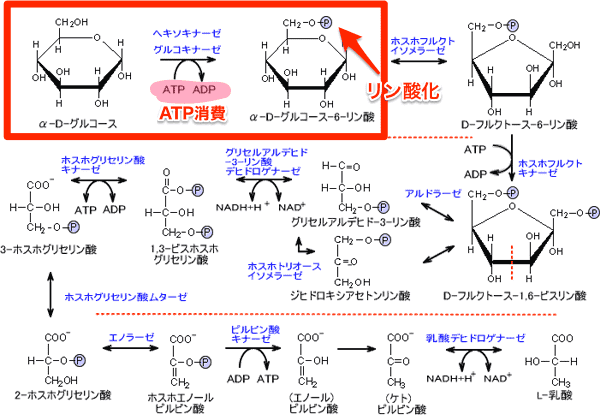

解糖系とは、グルコースやグリコーゲンなどの「糖」を「ピルビン酸」まで代謝することで、ATPとNADHを生成するエネルギー供給系の1つです。

解糖系では、「グルコース」が「ピルビン酸」まで分解されるのに10個の反応が起こりますが、

この10回の反応の内で、1回目の反応は「グルコース → グルコース6-リン酸」というグルコースをリン酸化する反応で、

その反応を触媒する酵素が「ヘキソキナーゼ」です。

ちなみに。

グリコーゲンをグルコースに分解した場合には、ヘキソキナーゼは利用されないので注意。

というのも、グリコーゲンが分解される時は正確には「グルコース1-リン酸→グルコース6-リン酸」と代謝されるので、グルコース自体(α-D-グルコース)には分解されないんです。

ヘキソキナーゼは解糖系の代謝速度を調節する酵素の1つ

解糖系の代謝速度を調節する酵素は「ヘキソキナーゼ」を含んで3つがあります。

-

ヘキソキナーゼ

-

ホスホフルクトキナーゼ(PFK)

-

ピルビン酸キナーゼ

これら3つの酵素は、解糖系の11個の反応の内の3つの不可逆反応を触媒する酵素で、

そのため、解糖系の代謝速度に関与する解糖系の重要な酵素になります。

惜しくも、最も解糖系の反応速度に影響を与える「律速酵素」と言われる酵素は

「ホスホフルクトキナーゼ(PFK)」ですが、

それでもグルコースをリン酸化させ、解糖系の反応を開始する重要な酵素です。

ヘキソキナーゼには3種類ある

ヘキソキナーゼには以下の3つの種類があります。

-

ヘキソキナーゼⅠ

-

ヘキソキナーゼⅡ

-

ヘキソキナーゼⅣ(別名:グルコキナーゼ)

ヘキソキナーゼⅠ,Ⅱは、

ほとんどの細胞で存在して「グルコース」を分解する反応を触媒します。

ヘキソキナーゼⅣ(グルコキナーゼ)は、

肝臓にのみ存在し、「グルコース」からの肝グリコーゲンの合成を触媒します。

どちらも酵素も、「グルコース→グルコース6-リン酸」という反応を触媒し、

グルコースをリン酸化することを触媒する点では全く同じ作用ですが、

-

ヘキソキナーゼⅠ,Ⅱは、グルコースのエネルギー利用

-

ヘキソキナーゼⅣは、グリコーゲンにして貯蓄

というように、目的が全く違い違います。

ヘキソキナーゼとグルコキナーゼの活性の違い

「ヘキソキナーゼⅠ,Ⅱ」と「ヘキソキナーゼⅣ(グルコキナーゼ)」では、作用の目的が違うということは、活性の条件も変わってきます。

ヘキソキナーゼⅠ,Ⅱの活性と抑制

「ヘキソキナーゼⅠ,Ⅱ」は、グルコースと非常に親和性が高く、0.1(mmol/L)が1/2飽和濃度、つまり半分が反応する濃度です。

通常時の血糖値が4~5mmol/Lなので、

「ヘキソキナーゼⅠ,Ⅱ」は、平常時でもかなりの飽和状態にあり、平常時でもほぼ最高レベルで活性しています。

一方で、ヘキソキナーゼⅠ,Ⅱは「グルコース6-リン酸」によってアロステリック阻害を受けて、活性が抑制されます。

つまり、

基本的には、どんどんグルコースをリン酸化して「グルコース6-リン酸」を作るが、

その後の反応が抑制されていたりして、「グルコース6-リン酸」が溜まってくると反応をやめるようになっているとうことです。

グルコキナーゼの活性と抑制

一方で、グルコキナーゼはグルコースとの親和性が対照的に低く、10mmol/Lが1/2飽和濃度です。

つまり、ヘキソキナーゼⅠ,Ⅱに比べると反応速度はかなり遅いということです。

しかし一方で、「グルコース6-リン酸」によるアロステリック阻害は受けません。

血中のグルコースを肝臓が全速力でグリコーゲンにしてしまうと、筋肉にグルコースが必要な時に血中のグルコースが足りなくなって、低血糖になってしまいます。

また、肝臓内の「グルコース6-リン酸」が多くなったからといって、肝臓がグルコースの取り込みを辞めてしまうと、誰が血糖値をコントロールするんですか?という話になってしまいます。

なので、グルコキナーゼは適度にグルコースを取り込むように出来ているということです。